すっげー面白かったなぁ、これまでこんなに興奮した読み物はなかったよな。これで何回目だろう、読み直したのは。そういえば、はじめて目にしてからどのくらい経つんだろう。そろそろ10年近くになるんじゃないかな。続編はまだかなぁ。こないだ噂で鋭意執筆中とは聞こえてきたけど、それからだって2年は経ってるぜ。まあ、自らのことだけじゃなく家族のゴタゴタまで立て続いたんだもの、仕方ないのかもな。読み直すたびに、これからどうなるんだろうって考えるのも楽しいんだ。いろんなエピソードを想像しちゃうんだよね。

そうだ、試しに書いてみちゃおうかな。なんかそれも面白そうだぞ。

その男、アロンソ•フェルナンデス•デ•アベリャネーダ。Alonso Fernández de Avellaneda

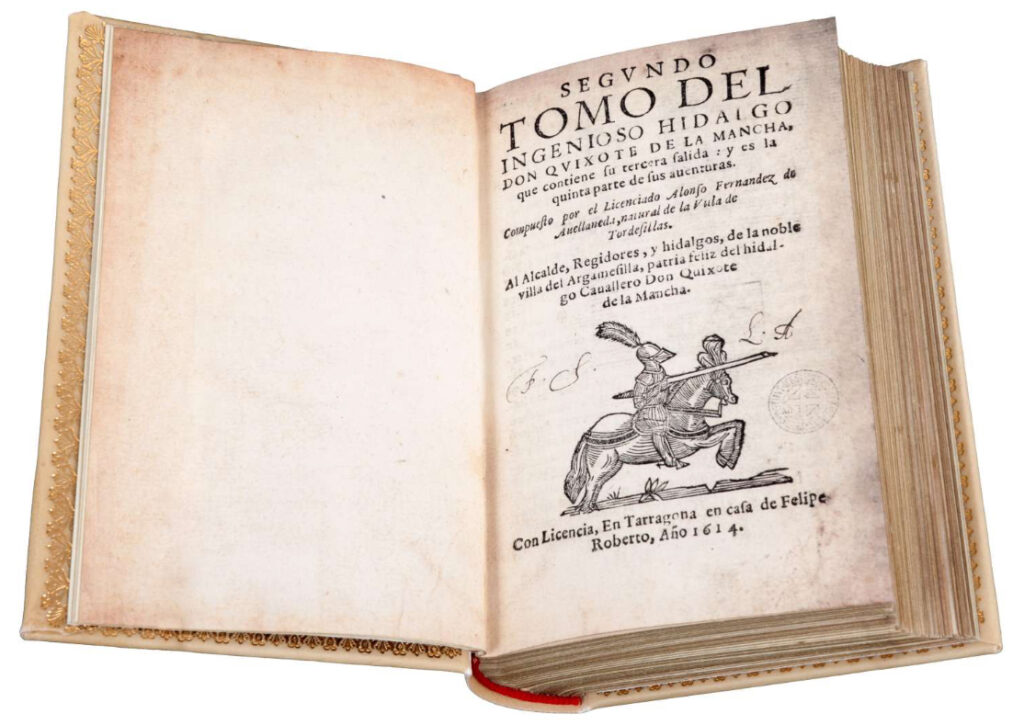

本名ではないらしい。1614年に著書を出版。後にも先にもこの一作のみ。その題名は、

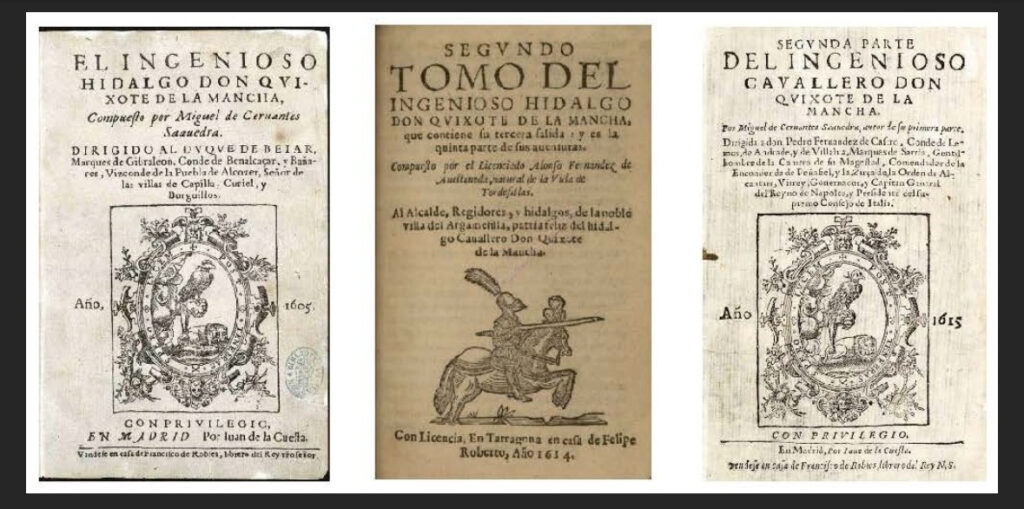

Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha「機知に富んだ郷士ラマンチャのドン・キホーテ第2巻」(1614年)

まんまと、書き上げてしまいました。本物の後編が上梓される約1年前のことでした。

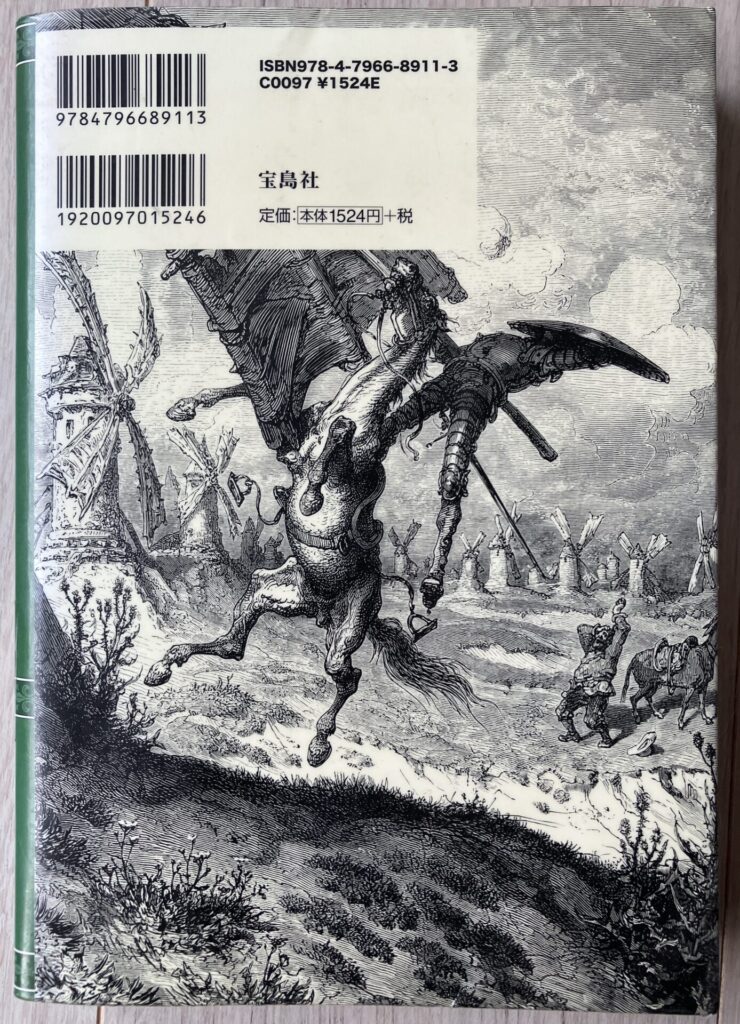

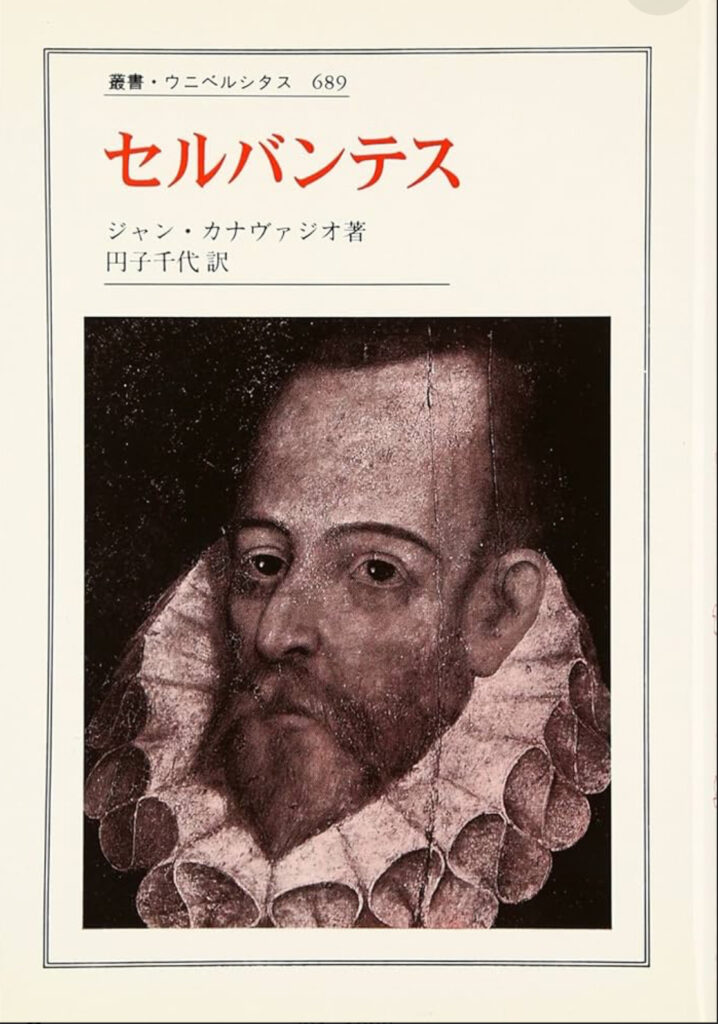

遍歴の騎士が風車を怪物と見誤り、従士サンチョ・パンサが必死にとめるのもきかず、槍をかまえて突進していくという場面でお馴染みの不滅の名作『ドン・キホーテ』。

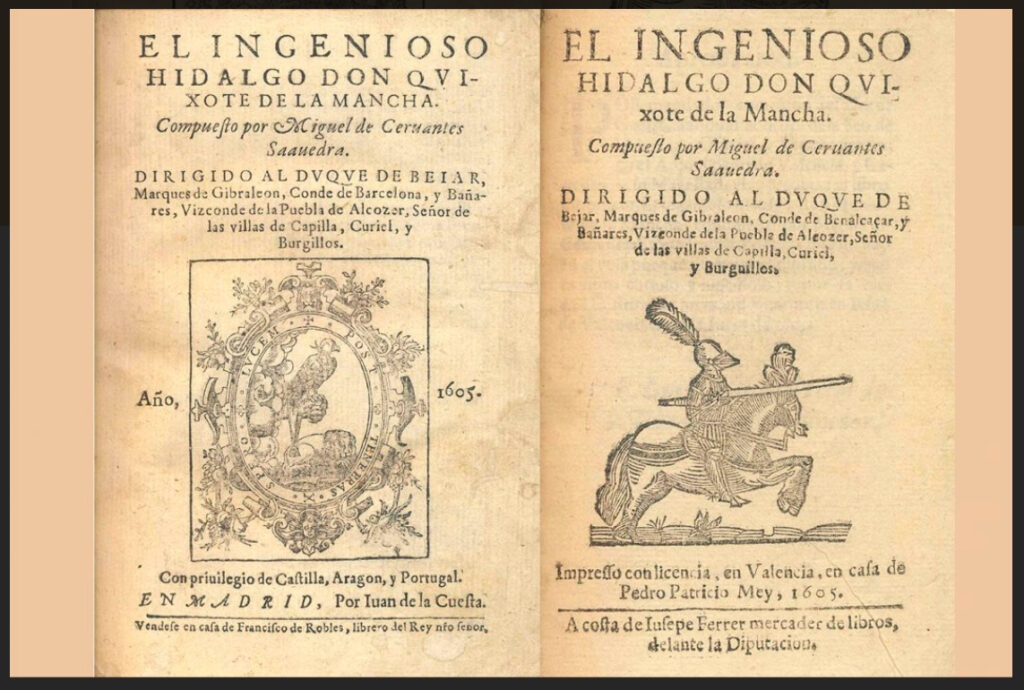

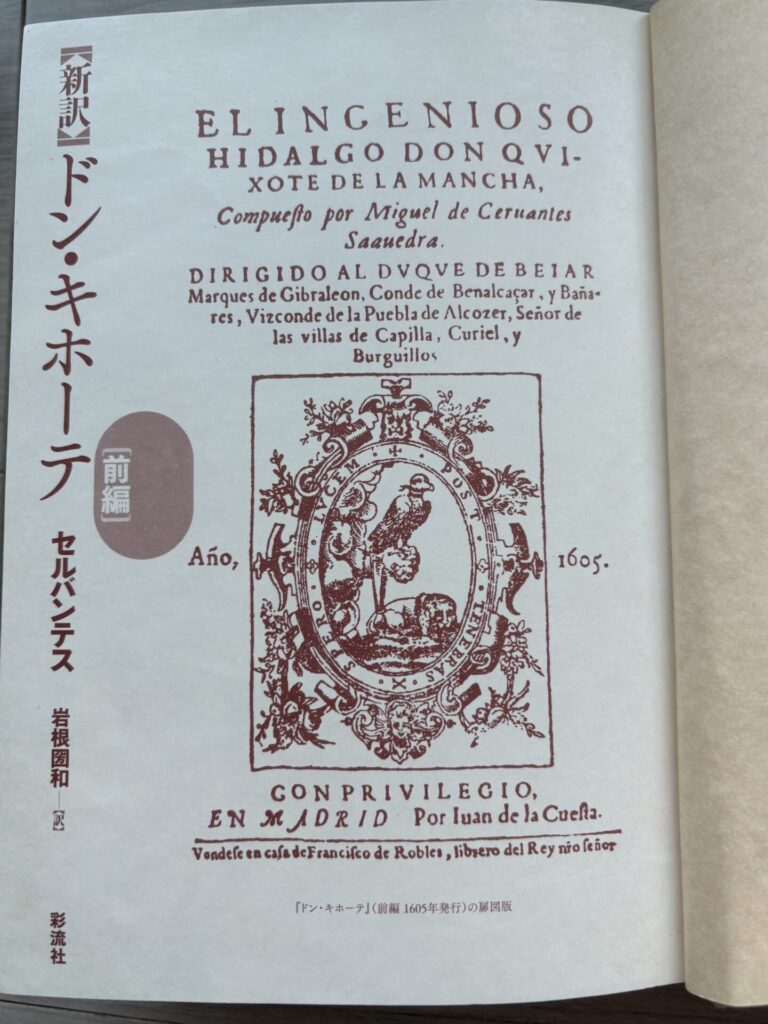

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha 「機知に富んだ郷士ラ・マンチャのドン・キホーテ」(1605年)

発表当初から大評判となり、英語版、フランス語版まで出版されたと言われております。気をよくしたセルバンテスは後編を出版すべく執筆に励んでいました。ですが著作の評判にも関わらず、貧困に喘いでいました。当座の金欲しさに版権を格安で売り渡してしまっていました。「およげ!たいやきくん」と一緒ですね。さらに家族の不祥事が多発。思うように筆が進むことはなく、9年が経ってしまいました。

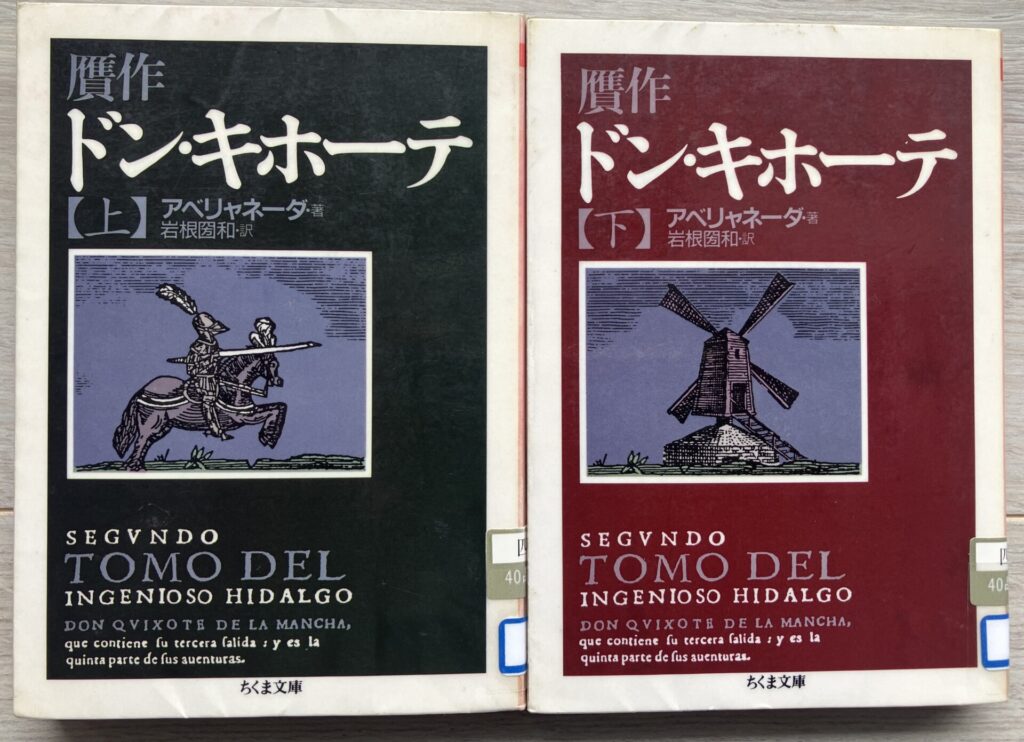

そこに、非常に手の込んだつくりの贋作が発表されたのです。

「盗作」「盗用」「剽窃」は、他人が権利を有する技術や表現物などを無断で使用したり、複製したりする行為を意味します。ですが、この作品については「贋作」という表現が最も相応しいのかもしれません。まあ、そもそも17世紀初頭に著作権の概念があったとは言えませんけど。

17世紀初め頃といえば、日本はまだ戦乱の世。日本中が東と西に分かれて合戦が続いておりました。江戸も、ようやく町づくりに着手し始めた頃です。文化の停滞期だったと思います。井原西鶴、松尾芭蕉、近松門左衛門、浮世絵、人形浄瑠璃などが花開く元禄文化は、17世紀後半1680年代まで待たなくてはなりませんでした。

同じヨーロッパの大英帝国では、シェイクスピアの時代でした。ただ、物語・小説ではなく、戯曲。どちらが優れている劣っていると安易に比べるべきではありません。当時の日本でも、今に残る作品といえば能や歌舞伎の書。

一方、大陸の東には万里の長城を築き、今に連なる様々な文化が花開いた明王朝、その衰退期。西遊記、水滸伝。三国志が今の世に伝わる形にまとめ上げられたのがこの頃だそうです。

庶民を取り巻く環境が、たとえ収入がなく貧困であったとしても、世が安らかで平らかでさえあれば文化芸術の花が咲くのです。当時の西ヨーロッパは、各国の覇権争いや宗教や民族対立(いつの世も)があるにせよ比較的、落ち着いた庶民の暮らしがあったようです。

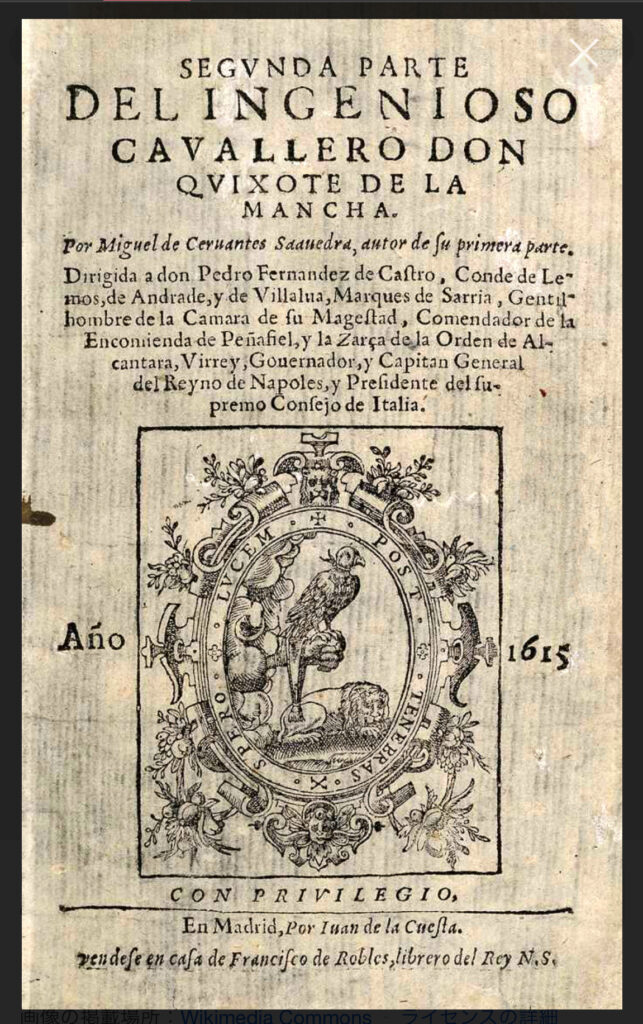

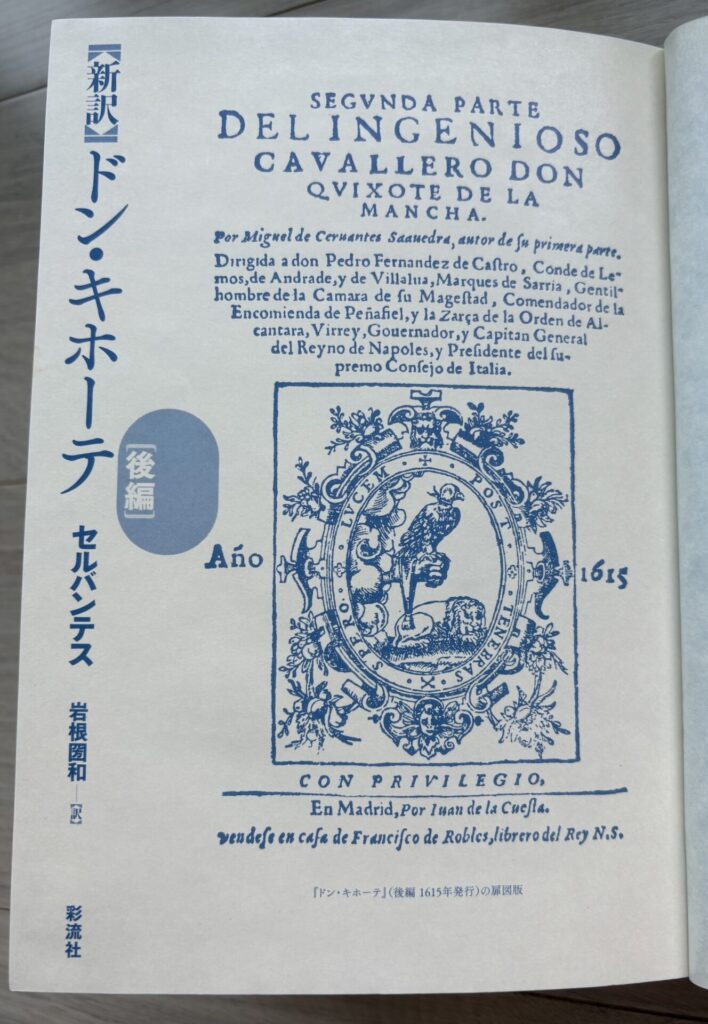

セルバンテスが亡くなる前年の1615年、彼の手になる続編が発表されました。

Segunda parte del ingenioso caballero Don Quixote de la Mancha 「機知に富んだ郷士ラ・マンチャのドン・キホーテ 続編」(1615年)

「ドン・キホーテ」という作品、実はお世辞にもワクワクして読むことはできませんでした。騎士道精神についてもよくわからないし。そもそもどの場面でもまず、そんなわけないじゃん、ってツッコミを入れたくなっちゃうんです。小学生の時にイラスト入りで読んだダイジェスト版があまりに良い出来だったのだと、今にして思います。でも当時のスペインでは「ワンピース」なみの支持を得、その後世界中で400年以上も大切にされる作品となったのは事実です。

その一端を担ったのが、アベリャネーダ。その時代、この作品が読者にどのように受け止められたのかがわかる出来事のようです。登場人物が、そのあとどこに向かうの? そこでどんな冒険をするんだろう? で、そんな妄想が形をなしてしまったわけです。で、同時に儲け話に飛びついた輩も現れたわけです。

しかし、見方を変えると、この贋作騒ぎが、セルバンテスの創作意欲に火をつけたのは間違いないでしょう。死期が迫る心身を奮い立たせ、贋作が発表された翌年には出版されたという事実を見ても明らかです。世の中、何が幸いするかわからないもの。

そんな(?)セルバンテスの言葉

人生は、1枚の銀貨のようなものだ。それをどう使おうと勝手だが、使えるのはたった1度きりである

どんな困難にも、解決策は必ずある。救いのない運命というものはない。どんな困難にも、どこかに扉があり、救いの道を残しているものである。