靖国通りと外堀通りとの淡路町交差点、この北側が神田淡路町になります。交差点から見える神田志乃多寿司と出版社の白泉社がある一角は神田淡路町2丁目2番地です。

そのすぐお隣にある明治半ばに創業した老舗の近江屋洋菓子店は神田淡路町2丁目4番地。その先の番地は6番地、そのまた南東側に夏目漱石や池波正太郎が贔屓にしていた松栄亭があるブロックは8番地、そしてその隣、老舗蕎麦御三家で唯一の江戸生まれ「藪」の始祖、神田藪蕎麦は10番地、神田郵便局が12番地って具合です。

なんか変です。奇数の番地がすっかり抜けています。

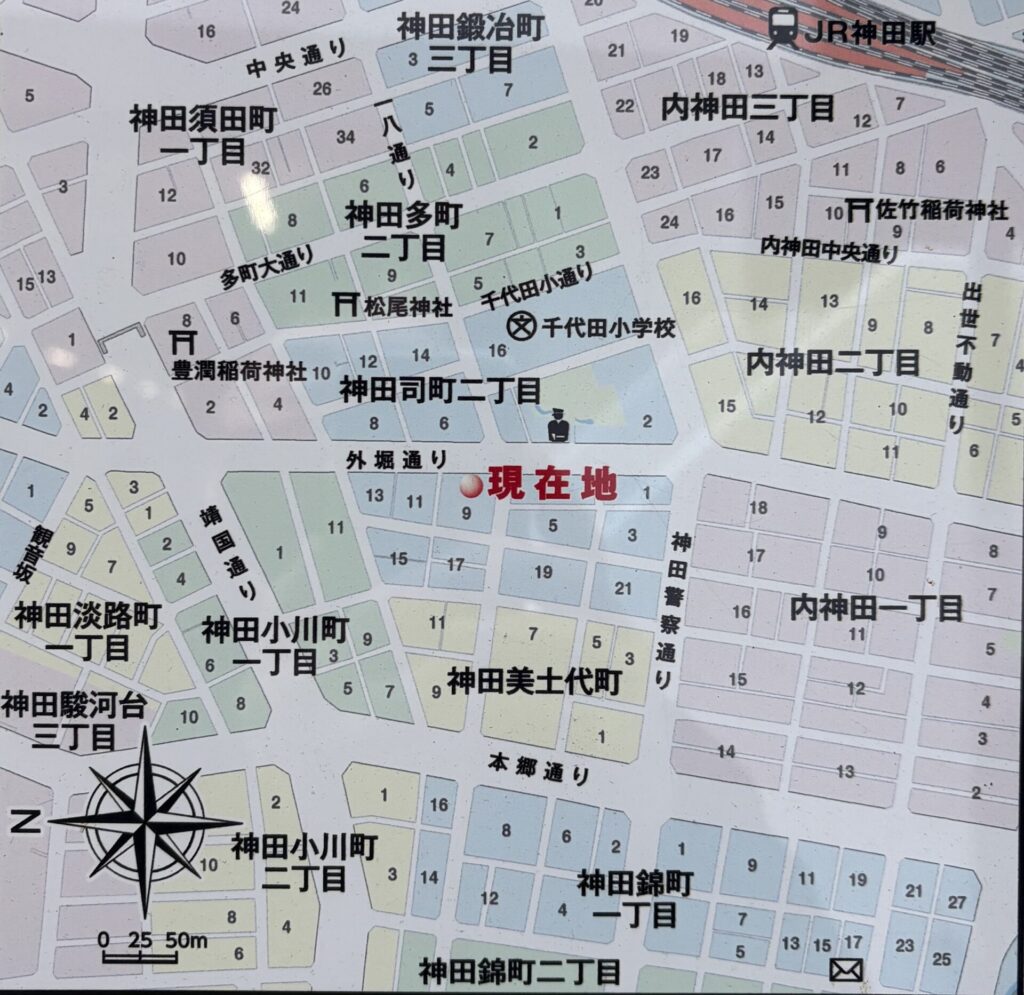

神田淡路町2丁目は、外堀通りをはさんで両側に広がっています。

偶数の番地が割り振られている白泉社がある外堀通り南東側とは反対側、つまり外堀通り北西側が、奇数の番地になっているのです。

ちょっと違いますが、アメリカやイギリスなどでは、建物に振られた番地が道を挟んで互い違い、つまり奇数番地と偶数番地になっている地域がよくあります。表記の規則性を理解することを前提にして、利便性(郵便や宅配、初見の訪問者など)があるとされているからなのでしょう。ただ、日本では珍しいといえます。

すぐ南隣りの神田淡路町1丁目も、外堀通りを挟んでの町域です。ところが外堀通りの東側にはわずかな地域しかなく、2番地と4番地のみしかありません。一方、西側には、1番地から23番地(再開発により2013年にワテラスが完成。それにより番地表記が整理されました)まであります。

神田がつく町には、このように、広い通りをはさんで番地が偶数奇数で分かれているところがいくつか存在します。

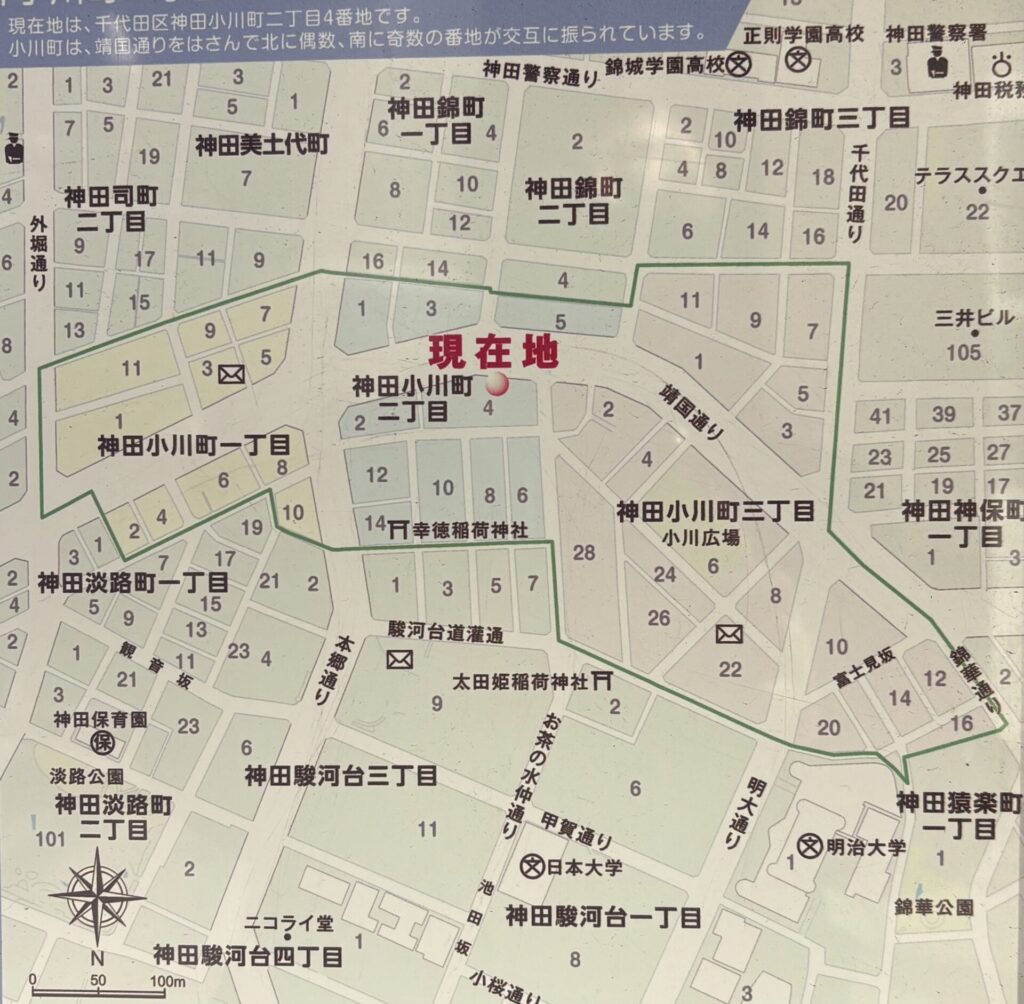

神田神保町の1~3丁目は、靖国通りを中心にして、北側が偶数番地、南側が奇数番地となっています。しかも、靖国通りに面しているところから順になっているので、靖国通りからどのくらい離れているかが直観的に把握できます。

神田神保町が、このような番地表記になったのは、関東大震災からの復興がようやく落ち着いた1934年(昭和9年)に行われた区画整理であるようです。この区画整理は、靖国通りの工事と並行したものであったとされています。このとき、番地の序列をめぐって争いが生じたらしく、その解決策として、奇数偶数に分けることで不公平感を和らげたのだそうです。

おそらく、このほかの神田の町でも同様な問題が起こったのではないでしょうか?

現在、このような番地表記になっているのは、

・神田須田町1丁目、2丁目

・神田小川町1丁目、2丁目、3丁目

・神田駿河台1丁目、2丁目、3丁目

・神田錦町1丁目、2丁目、3丁目

・神田多町2丁目(神田多町には1丁目がありません。区画整理時に2丁目に吸収されちゃったか、もしくは他の町名になった?)

・神田司町2丁目(ここも、1丁目が存在しません。)

・神田美土代町(ここは、奇数番地しかありません。つまり、以前あった偶数番地の地域は、ほかの町名になったということなのでしょう。)

・神田鍛冶町3丁目(神田鍛冶町には1丁目、2丁目がなく、「神田」がつかない鍛冶町1丁目、鍛冶町2丁目があります。その理由も何やらありそうです。)

また、同じ千代田区の麹町も、半蔵門のある麹町1丁目から、四ツ谷駅のある麹町6丁目まで、新宿通り(国道20号)を挟んで北側が偶数番地、南側に奇数番地となっています。

機会がございましたら、ぜひ地図アプリ(ただ、番地まで表記されている地図アプリはあまりないかもしれません)か紙の地図帳でご覧になってみてください。

ひょっとしたら、暮らしている住民の町への愛情、誇り、住民同士のきずな、そのことから生まれる町の表情や匂いが感じとれるかもしれません、、、タモリさんの受け売りです。