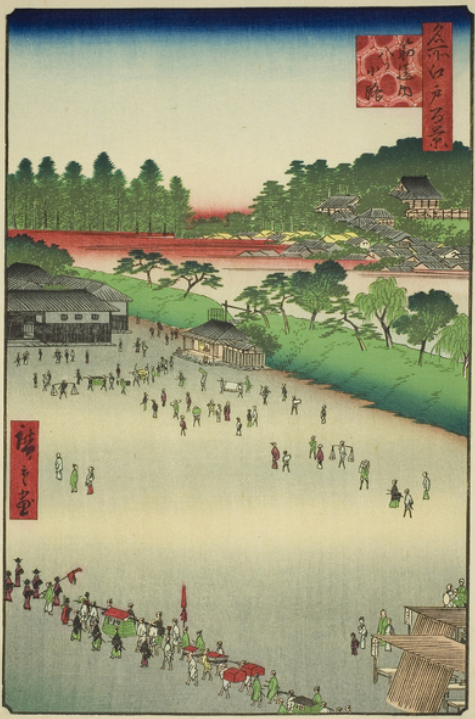

江戸時代の神田界隈は、その初期より大変なにぎわいであったようです。

幕府直轄の行政機関や、その宿舎、武家屋敷、そしてそれらをささえるための使用人、職人や商人などの町人地が広がっていました。

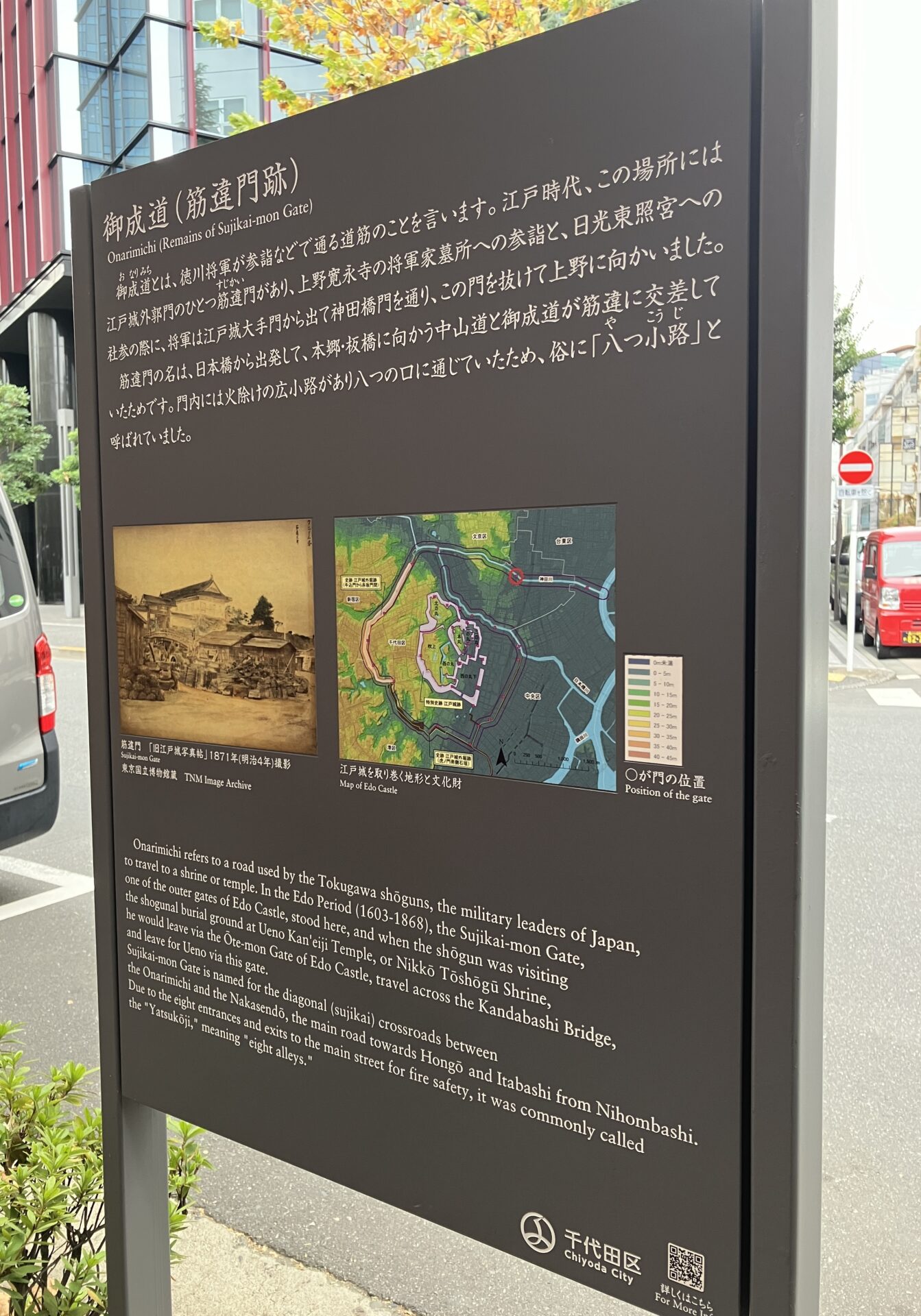

また、江戸の一大アミューズメントパークであった上野寛永寺へは、ここ神田を通らねば大きく迂回しなくてはなりませんでした。神田川を渡るには筋違御門(すじかいごもん)が唯一の通路でした。筋違御門は、現在の万世橋に近いところに架かっておりました。

そこは必然的に交通の要衝になり、人々が集まって様々な施設やお店がオープンしていきます。現代でもそうですが、多くの人が集まるところには、これまでなかった種類の商売も発生します。そうした新しいものを見るために、また人が集まり、ますます発展していきます。

ですが、そこには怪しい商売が現れてくるのも、現代と同じです。

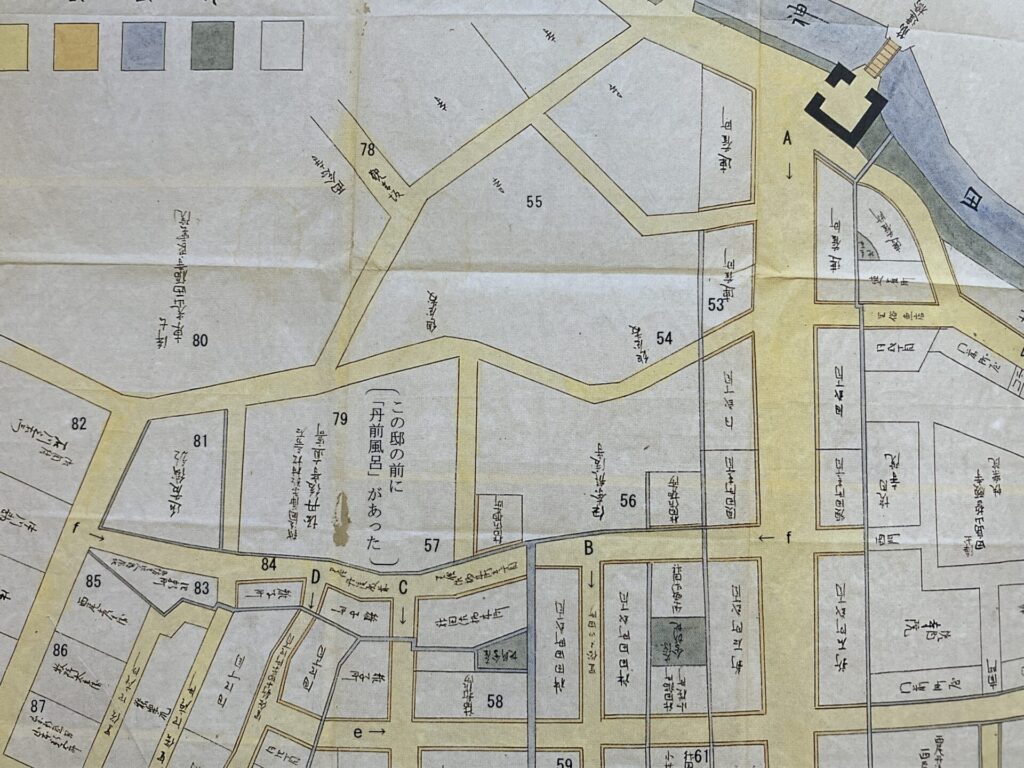

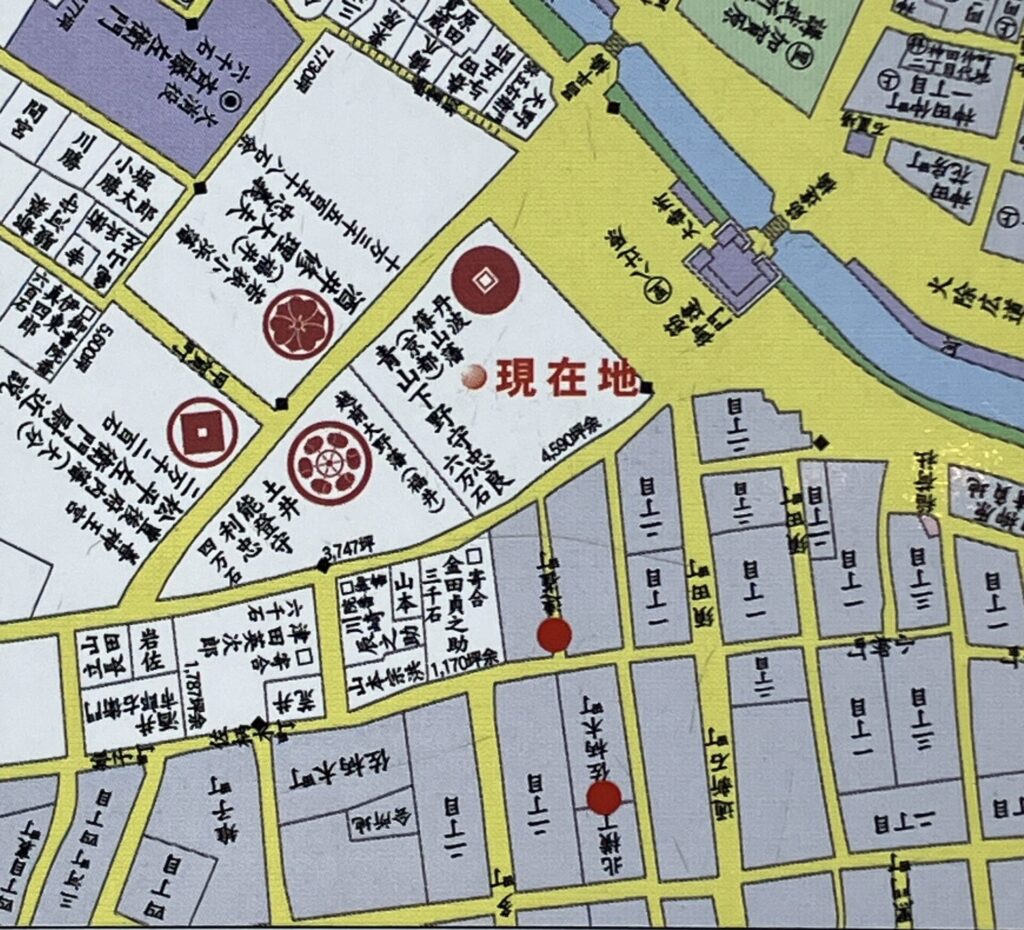

神田御門から筋違御門に抜ける江戸時代当時の大通りが、現在の本郷通りを北上し靖国通りの小川町交差点から淡路町交差点の付近を通っていました。「寛永年神田全図」という江戸時代初期(17世紀中頃)の地図によりますと、通りの南側には堀丹後守(ほりたんごのかみ)のお屋敷がありました。その向かい側から、今の淡路町交差点周辺は、その裏道も含めて大変な繁華街であったそうです。

そうした繁華街に何軒かのお風呂屋さんがありました。そのうちの一軒が、名を「丹前風呂」(たんぜんぶろ)といい、堀丹後守のお屋敷の前にあるということでそう名付けられたそうです。そこは、湯女風呂という接客をする湯女を抱えているお風呂屋さんでした。いわゆる風俗店ですね。

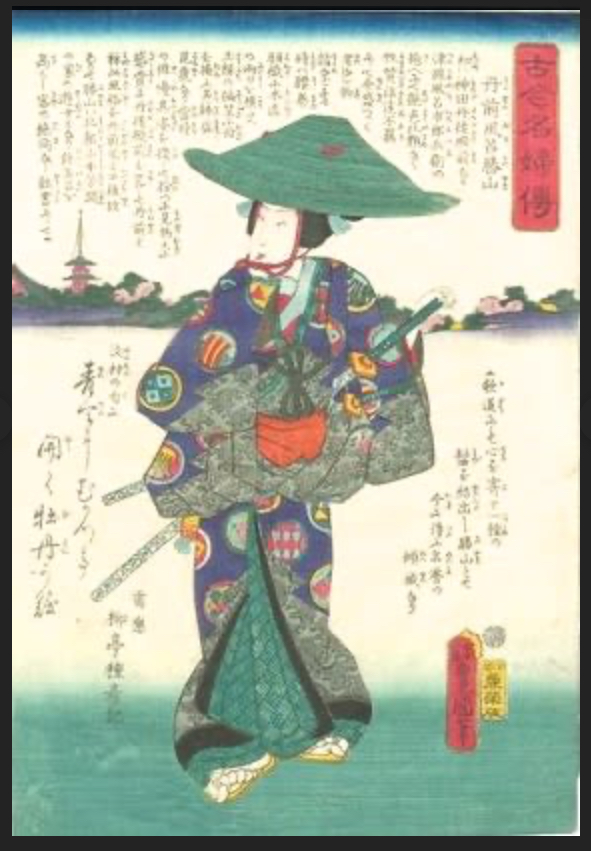

そこに「勝山」(かつやま)という湯女がおりました。大変な人気があったらしく、彼女を見にわざわざやって来るものもあったそうで、見物人の中には多くの女性もいたといいます。器量の良さよりも何よりも、そのファッションがイケてたんだそうです。武家の女性のような髪(勝山髷)に結い、腰には木刀ではあったものの大小を差し、足には鮮やかな朱色の鼻緒が二本の草履(勝山草履)をはいていました。ちなみに勝山髷は、のちに丸髷ともいわれ武家の女性たちに流行り一般化したそうです。まさに当時のファッション・リーダーだったんですね。

そして、もうひとつ勝山が考案したものに、派手な縞柄が目につく広袖の綿入れがありました。彼女はいつもこの着物を羽織っていて、じきに客であった男たちが真似して着るようになり、流行したのだそうです。

その着物を「丹前」というようになりました。

旅館などに行くと、浴衣のほかにやや厚手の着物が出されますが、これが丹前です。ちょっと冷え込んできたときに羽織ったりして、大変重宝します。浴衣に比べますと、派手目な柄や色になっています。当時は、今のものよりもっと派手だったのでしょう。

また、こうした伊達男や侠客の間で流行したこうした風俗を総称して「丹前風」ともいいました。歌舞伎や舞踊にいう「丹前」もこの風俗を様式化したものです。歌舞伎の「丹前」は、花道からの出の歩き方のことで、伊達風俗のかぶき者が気取って歩くような歩き方をいうそうです。

ちなみに、勝山はその後、風紀紊乱の咎で逮捕され吉原に身柄を引き渡されましたが、もともと人気があり、太夫にまで出世していきます。そのあたりのことは、井原西鶴の『好色一代男』、『西鶴織留』に描写があります。

丹前の賑わいからはじまる、神田、特に靖国通り沿いの神田小川町、神田淡路町、神田須田町、お隣の神田神保町は、江戸の流行の発信地だったわけです。明治以降もこの辺りは交通の要衝であり続け、知の集積地にもなっていきます。多くの学校、書店、出版社がこの地に集まります。日本全国、世界各地からここに集うものにより生まれる新しい何かが、今そして明日の文化の創造と発信の礎となっています。