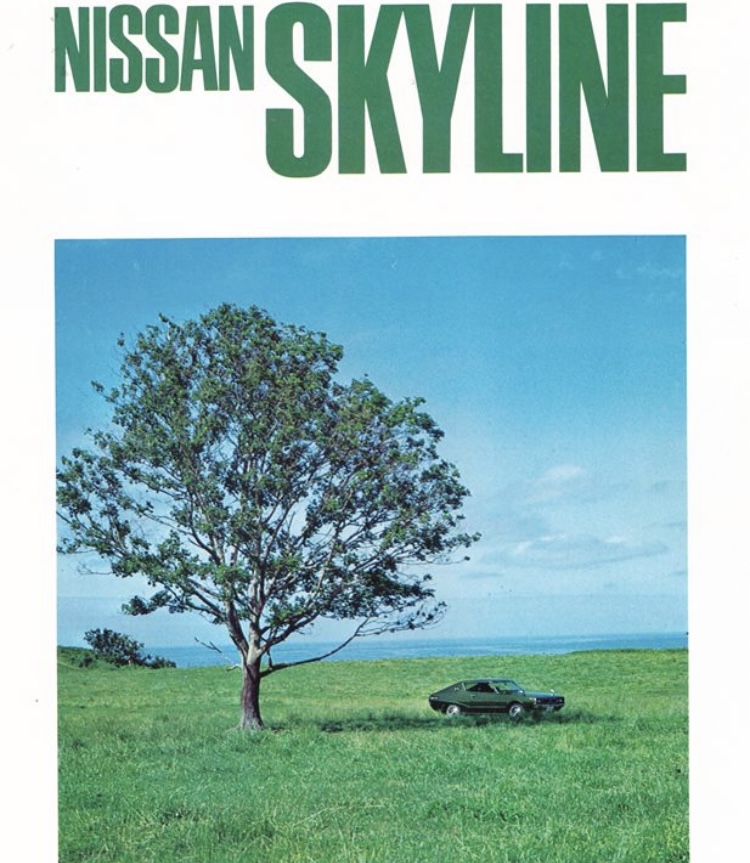

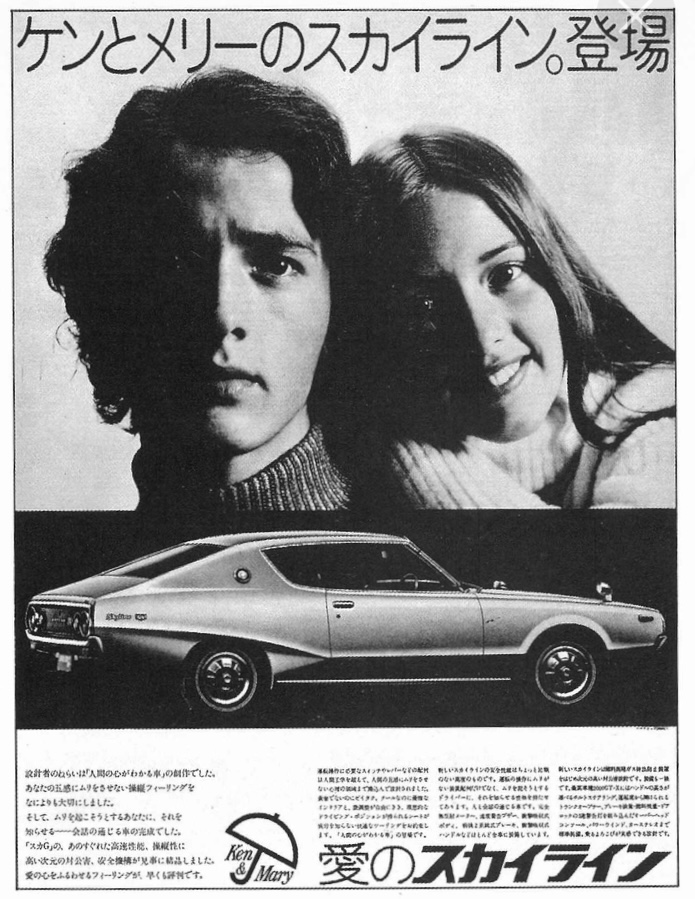

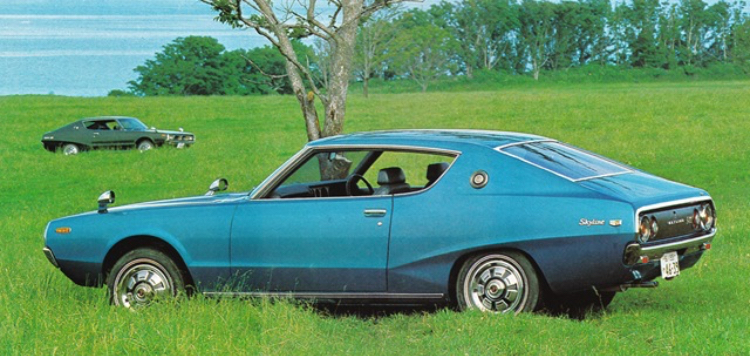

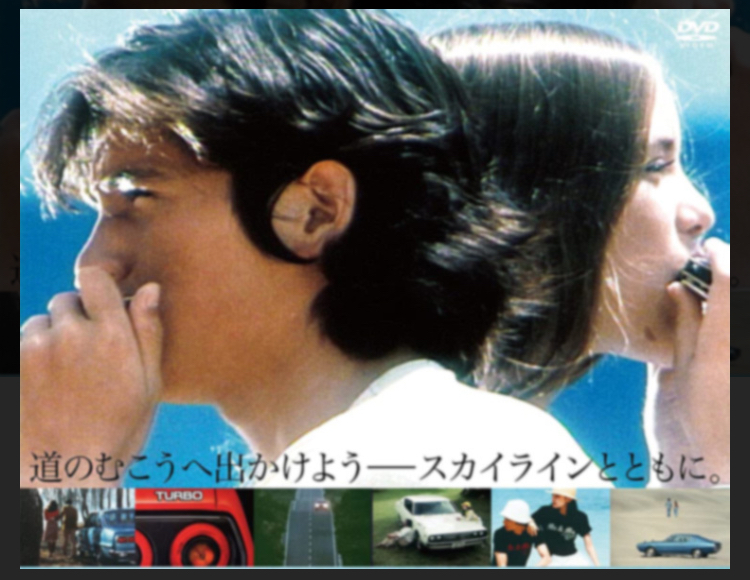

愛と風のように、BUZZの唄う爽やかなテーマ曲が流れるテレビ・コマーシャルの評判もあって、おそらく当時、最も知名度の高い車でありました。4代目スカイライン。通称ケンメリ。

その頃から海外での日本車への風当たりは、凄まじいものでした。高性能で壊れにくく、しかも安価。売れないわけがありません。アメリカや欧州に拠点を持つ有名自動車メーカーの経営を脅かしていました。

そんな中このスカイラインは日本国内のみの販売で、輸出はほぼなし。すべてを日本人の好みに特化することができました。とは言っても、世界的な自動車開発への規制は容赦なく、特に排ガス規制は走行性能の犠牲を伴うものでした。

3代目スカイライン、通称ハコスカが証明した世界に誇れる技術力の高さは、4代目によってより進化させることができました、とはならなかったのです。羊の皮を被った狼は、牙を抜かれた狼へと。

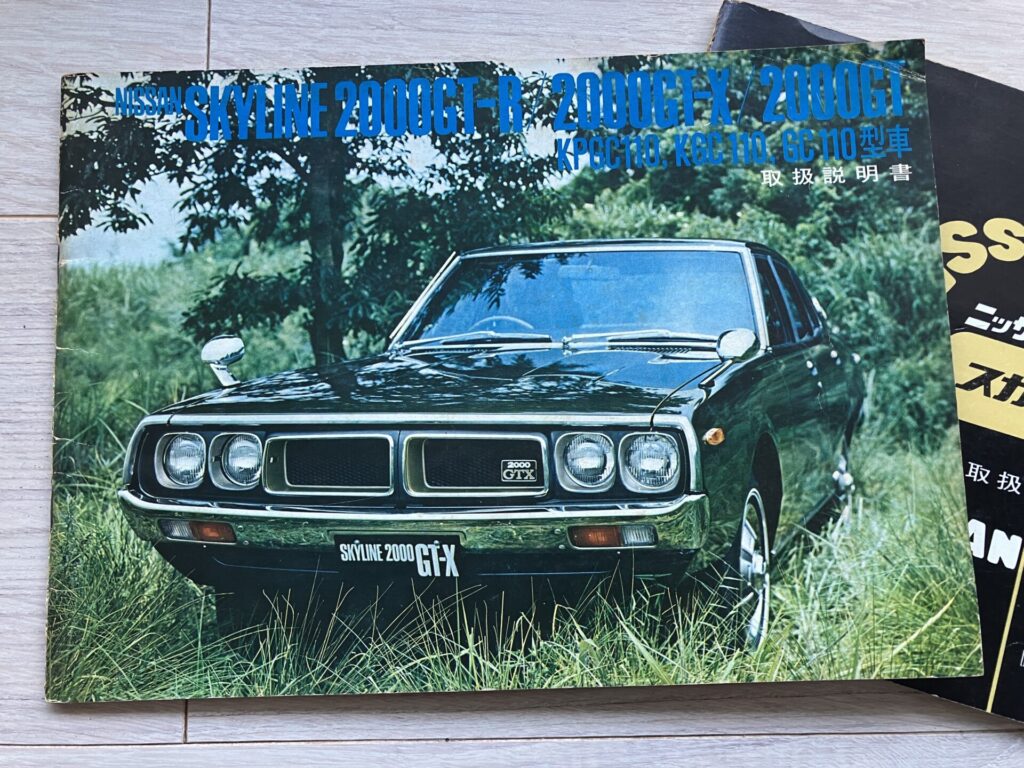

しかし、その外観は、実に美しい。鉄板だらけで、パワーウェイトレシオは最悪だろうと構うことなどありません。流麗なサーフィンライン。このモデルから採用された丸型4灯テールランプ。車は美しくあるべきなのです。

自動車免許を取得する直前の夏に経験した出来事は、大きな衝撃でした。

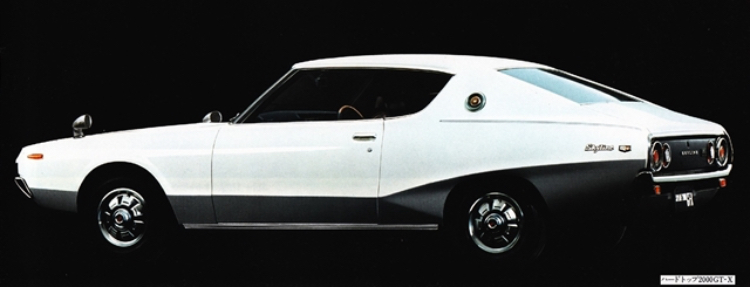

20の夏、数人の友人とともに富士山麓の別荘で過ごしました。その所有者であるクラスメイトの父親が乗っていたのがケンメリ・スカイライン。白の2ドア・ハードトップ。まさに「愛のスカイライン」。理想的な家族の象徴。輝いていました。

20の夏の終わり、自動車免許を取得後、俄然車がほしくなりました。働く車の典型とも言える実家の営業車、カローラ・バン。ただで乗り回せるという利点はあったとはいえ、やはり車としての面白味がまるでありません。そもそも業務用、いつも自由に乗り回せるわけではありません。それに当時、バンなどの営業車を自家用に使用する場合は、車体の両サイドに「自家用」と大きな白い文字で書かれたステッカーを貼る義務がありました。「頭文字D」にも出てくるアレです。これが、実にダサい。

ちなみに車を購入した時点で、「自家用」と「事業用」の2種類に分類されます。ナンバープレートの色で識別はできるのですが、わざわざ「自家用」と明記することが法律で決まっています。現在形であるのは、今もこの条文が生きているからです。「自家用」の定義は、旅客や貨物の輸送に金銭を発生させないことなのです。今はナンバープレートの色で識別できるので、形骸化しています。ただ、バスやトラックなどの大型車であれど自家用は存在し、「自家用」シールを貼っている車両をごくたまに見かけます。

いよいよ車が欲しい。どうせ買うんなら、気に入ったものにしたい。高性能で2ドア・ハードトップ。スプリンター・トレノ、カローラ・レビン、セリカ・リフトバック2000GT、フェアレディZ・S30型、そしてスカイラインの中古車が候補でした。

毎日のように貯められる金額の皮算用をしながらあちこち見てまわりました。当時は、雑誌にあたるか、自らの足で探すしか手立てはありません。

どこでどう探しだしたのか、確か目白通りの練馬区谷原あたりにあった中古車店でスカイラインGT-Xを発見し購入。4代目スカイライン、ケンメリ、2ドア・ハードトップ、KGC 110。

塗装が怪しいけど、それが払えるギリギリの価格。今はすべて電子制御が当たり前ですが、当時の高性能車にはソレックスかウェーバーのキャブレターが備わっていました。ところが、6気筒のうちの2気筒が機能していないことが後の点検で判明。どうりで安いわけです。

とにかくパワーがなく鈍重。クラッチが固くて癖強。そのせいで走り出しがもたつく。ハンドルが蔵の扉くらい重い。塗装がやばい。窓が小さく死角だらけ。でもさ、白のボディカラーではなかったけど、2ドア・ハードトップのケンメリ・スカイラインじゃなくてはならなかったんです、その時は!

そんな邪念はあったにしろ、目の前の世界が自由に大きく広がる様は何ものにも変え難いものでした。

車のある日常。運転席の高さから、ウィンドウ越しに見るよく知る街並み。普段よりちょっと足を伸ばして広がる見知らぬ景色。初めて乗り入れた街道や有料道路の先に開ける興奮。これまで想像でしかなかった非日常が一瞬で現実となって視界を通り過ぎていきます。あらゆる物の捉え方さえも変える力があります。多少の無理と犠牲は伴うものの、車はいいものです。若いうちにこそ得られた知見は大きな財産になったんだと思います、思いたいです。